Sobriété heureuse

Un homme simple, habitant une petite oasis du Sud algérien, chaque jour vaque à ses occupations de père nourricier. Il ouvre la porte de son atelier de forge, allume le feu et, le jour durant, va travailler le métal. Il entretient les outils aratoires des cultivateurs, répare les modestes objets du quotidien. Ce petit Vulcain du désert fait toute la journée chanter l’enclume, un apprenti tirant sur la corde du soufflet de la forge pour attiser les flammes. Des étincelles incandescentes jaillissent du marteau de l’artisan en une nuée d’étoiles fugaces et, tout à son ouvrage, il est comme absent au monde.

Un enfant silencieux le regarde et l’admire, en est fier, immensément. De temps en temps, l’homme au visage volontaire, ascétique et ruisselant de sueur s’arrête, accueille ses clients, répond à leurs sollicitations. Parfois, un groupe d’hommes se constitue spontanément devant l’atelier. On échange, on boit du thé, on plaisante, on rit, on devise aussi sur des questions graves, accroupi sur une natte en fibres de palme.

Non loin de l’atelier est une place carrée, assez vaste, entourée de boutiques — épiciers, bouchers, marchands de tissus, etc. -, ainsi que d’ateliers de tailleurs, cordonniers, menuisiers, petits orfèvres… Tous les jours, des chansons s’échappent des ateliers comme des condiments de sérénité, pour se répandre dans l’atmosphère tiède ou suffocante, selon les saisons. Du côté ouest se trouve un espace nu, ouvert, dévolu au marché. Une sorte de caravansérail sans murs où s’entremêlent des dromadaires blatérant, des moutons, des chèvres, des ânes et des chevaux, dégageant des odeurs fortes. Des nomades silencieux vont et viennent ; d’autres demeurent accroupis adossés à des sacs de toile rude, repus de céréales ; des fagots de bois sec ouvrent l’imagination au grand désert où ils furent glanés. Des dattes compactées pour la conservation et parfois, en saison, des truffes du désert s’offrent à qui veut les acquérir. Tout cela produit une sorte de tumulte feutré, ponctué par les voix aiguës des marchands interpellant les clients. Parfois, des conteurs ou des acrobates proposent à un public fasciné, faisant cercle autour d’eux, leurs prouesses et leurs rêves. La cité tout entière est parcourue de venelles ombreuses entre des maisons de terre ocre imbriquées les unes dans les autres, surmontées de leurs terrasses, entourant un minaret blanc à l’allure de vigie scrutant les quatre horizons. De cette masse de glaise émergent ici ou là des palmiers. Certains font office de parasols, ombrageant les jardins potagers dans une contrée où le soleil darde des rayons brûlants comme des tisons. Hors de la cité, ce n’est que désert de sable et de rocaille, contenu derrière une montagne qui s’étend d’un horizon à l’autre, comme un rempart infini. Au sein du désert inhospitalier, la vie a une saveur de miracle.

L’ambiance est à la frugalité. La misère extrême touche peu les gens de cette culture de l’aumône et de l’hospitalité, sans cesse rappelées comme devoirs majeurs par les préceptes de l’islam. Les saisons et les constellations rythment le temps. La présence du mausolée, tutélaire et séculaire, du fondateur de la cité, qui toute sa vie a enseigné la non-violence, instaure depuis longtemps un climat de spiritualité propice à l’apaisement, à la concorde.

La cité tranquille n’est cependant pas un éden. Ici comme ailleurs, les humains sont affligés de tourments ; le meilleur et le pire cohabitent. Aux valeurs conviviales se mêlent les dissensions, les jalousies, une condition des femmes qui souvent blesse la raison et le cœur. Une tempérance obstinée tente cependant, et en dépit de tout, d’entretenir la paix. Une sorte de joie omniprésente surmonte la précarité, saisit tous les prétextes pour se manifester en des fêtes improvisées. Ici, l’existence s’éprouve d’une manière tangible. La moindre gorgée d’eau, la moindre bouchée de nourriture donne à la vie, sur fond de patience toujours renouvelée, une réelle saveur. On est prompt à la satisfaction et à la gratitude dès lors que l’essentiel est assuré, comme si chaque jour vécu était déjà un privilège, un sursis. La mort est familière, mais elle n’est pas tragédie. Ses prélèvements d’enfants sont souvent cruels, mais la conviction selon laquelle le Créateur, pour préserver leur innocence, les soustrait aux turpitudes du monde par une sorte de privilège allège le chagrin. La mort est l’intendante d’une finitude à laquelle chacun est préparé. Elle est évidence et n’a cure du rang social, du prestige ou de la richesse. Elle vaque à son magistère, imprévisible, et remet les âmes à Dieu quand celui-ci le décide. La résignation à ce qui est écrit est propice à l’apaisement, car le destin est le jouet de causes contre lesquelles la volonté humaine est impuissante. Mais rien ne peut advenir sans la volonté de Dieu.

C’est au sein de ce monde complexe que le forgeron fait tous les jours chanter l’enclume. Il est lui-même chanteur, poète, et fait offrande de son art. Soutenant sa voix d’un instrument à cordes, il provoque la jubilation de nombreux auditeurs en liesse, proches souvent d’une transe partagée, sous une voûte céleste presque invariablement constellée d’étoiles, à l’éclat incomparable. Si ce monde entre songe et poésie n’était pas exempt de ses tourments, c’était un fruit longuement maturé sur l’arbre du destin. Comme en d’autres lieux du monde, les humains y ont tenté l’harmonie, sans parfaitement y parvenir, la perfection n’étant pas leur apanage.

LA FIN D’UN MONDE SÉCULAIRE

Et puis, insidieusement, lentement, tout s’est mis à basculer au sein de ce monde séculaire. Le forgeron s’attriste. Il est soucieux, absorbé par d’étranges pensées. Il ne rentre plus chez lui au crépuscule tel un chasseur libre, parfois bredouille, mais le plus souvent chargé d’un panier rebondi d’une provende qu’il ne doit qu’à son mérite, à son talent et à son courage, ainsi qu’à la bienveillance divine, pour que vive sa famille. Pour le forgeron, le labeur commence dangereusement à manquer. Les occupants français ont découvert de la houille et proposent à tous les hommes valides un travail salarié. Toute la cité est bouleversée. C’en est fini du temps savouré comme de l’éternité. L’heure a sonné de celui des horloges et des montres, jusque-là inconnu, a sonné, avec ses minutes, ses secondes… Ce temps nouveau a pour dessein d’abolir toute « perte de temps » et, au royaume du songe tranquille, l’indolence est tenue pour de la paresse. A présent il faut être sérieux, besogner beaucoup. Chaque matin, une lampe à acétylène à la main, il faut s’abîmer dans les entrailles obscures de la terre pour en exhumer une matière noire recelant un feu endormi depuis un temps immémorial, comme dans l’attente d’un réveil qui lui permettra de changer l’ordre du monde. Chaque soir, les hommes sortent le visage souillé de l’étrange termitière où ils furent consignés le jour durant. On a peine à les reconnaître tant que les ablutions n’ont pas libéré leur visage du masque sombre de houille et de poussière qui le recouvre. Un cerne noir s’obstine autour des yeux, emblème de la nouvelle confrérie des mineurs. La montre-bracelet orne de plus en plus de poignets ; pour aller plus vite, les bicyclettes se multiplient ; l’argent s’insinue dans toutes les ramifications de la communauté. Les traditions ont un parfum de suranné, de révolu. Il faut à présent se mettre à l’heure de la civilisation nouvelle.

Le forgeron, tel le maître Cornille d’Alphonse Daudet souffrant pour l’honneur bafoué de son moulin à vent — respiration du bon Dieu —, concurrencé par les moulins à vapeur — invention du diable —, résiste tant qu’il le peut à ces bouleversements. Il doit cependant se rendre à l’évidence : les clients se font rares, et nourrir sa famille tient désormais du miracle. Il ne lui reste qu’à devenir lui-même un termite… Il doit à ses aptitudes naturelles d’être affecté à la conduite d’un locotracteur, halant une longue chenille de wagons remplis de la matière magique, essentiellement destinée à être exportée en France. Les grands trains aux puissantes locomotives emporteront comme un larcin la matière noire. C’est ainsi que le Progrès a fait irruption dans cet ordre séculaire.

L’enfant est bouleversé de voir le forgeron revenir chaque soir, comme tous les autres, souillé. L’idole est comme profanée. L’atelier est devenu une coquille silencieuse derrière sa porte désormais close sur les souvenirs au goût désuet d’un temps, immémorial, si brusquement révolu. L’enclume ne chante plus. La civilisation est là, avec certains de ses attributs, sa complexité et son immense pouvoir de séduction, sans qu’il puisse la comprendre et encore moins l’expliquer.

Le lecteur aura sans doute compris que le forgeron, poète et musicien tant admiré par l’enfant n’est autre que mon propre père, et que l’enfant n’est autre que moi-même.

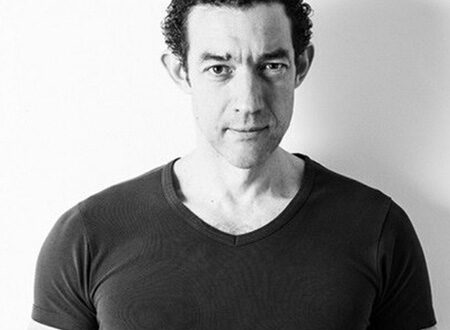

Pierre Rahbi.

Vers la sobriété heureuse.

Actes Sud.

Ajouter aux favoris

Ajouter aux favoris