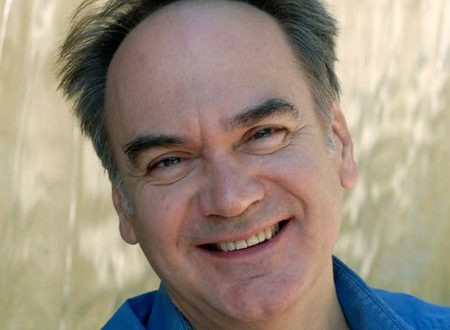

Armel Job

Il y a des histoires qu’on préfère ne pas entendre. Je le comprends tout à fait. À quoi bon remuer le passé, dévoiler ce qui a été si soigneusement occulté, rouvrir les plaies ? La vérité a ses droits, mais le secret n’a-t-il pas les siens ? Ceux qui ont caché ce qu’ils nous ont caché étaient peut- être plus sages que nous qui prétendons tout déballer.

Pourtant, l’intrus qui veut absolument vous confier ce qu’il sait insiste. Il assure que l’affaire pourrait changer la façon dont vous vous représentez votre existence.

C’est encore plus agaçant.

Jusque-là, vous vous êtes débrouillé pour vivre sans en être informé. Vous n’avez pas la moindre intention de tout chambouler. Mettre au point votre petit système maison vous a donné assez de mal. Qu’on vous fiche la paix ! Vous avez envie de vous boucher les oreilles.

Ce genre d’histoire, en conséquence, mieux vaut l’écrire. Pour qu’elle ne se perde pas, tout de même. Ce serait dommage.

De cette façon, elle reste là, malgré tout. Le texte dort gentiment sous sa couverture. Le réveillera qui veut. Et, s’il n’y a personne, il n’en vivra pas moins, au royaume infini des rêves.

Donc, ça a commencé il y a un bon bout de temps, plus de vingt ans, en 1994. Le 26 mars, exactement. Un samedi. À l’époque, j’étais encore aide-pharmacien à la pharmacie Brichard, boulevard Paul Janson, à Charleroi. Le pharmacien me louait un studio au-dessus de l’officine. Pas très cher, parce que j’étais censé m’occuper de la sécurité après la fermeture. Des toxicos en manque s’étaient introduits chez quelques apothicaires de la ville déjà. C’est moi qui enclenchais l’alarme et c’était mon numéro de téléphone qui figurait en tête des noms à contacter par la police en cas d’effraction.

Cela explique que j’ai été un des premiers à pouvoir sortir de ma poche un gros portable Nokia 1011 pour parler tout seul en pleine rue, tandis que les passants, pas encore accoutumés, se retournaient pour me regarder, comme on dévisageait seulement les fous jusqu’alors. Ce téléphone, c’est M. Brichard, mon patron, qui me l’avait confié après avoir supprimé la ligne fixe de l’appartement. Pratiquement, en 1994, il n’y avait que lui qui m’appelait, afin de s’assurer que j’étais bien dans l’immeuble ou, du moins, que je ne m’en éloignais pas trop.

Du coup, pour garder sa confiance et plus encore le studio, pendant la semaine, je ne sortais guère. Un verre en terrasse ; le cinéma, le plus souvent possible, je suis passionné – le Cinecitta, qui donnait de bons films en VO, se trouvait à proximité, sur le boulevard ; le cas échéant, je pouvais y emmener une fille levée au café voisin, Chez Leduche ; à l’occasion, je m’offrais un souper sur une table de la friterie Chez Nunzia, mais rarement. Le plus souvent, je me contentais d’aller chercher les frites dans un plat que j’apportais sous le bras. Je les consommais chez moi, dans la kitchenette, imprégnées de l’odeur du papier dont Nunzia les recouvrait soigneusement.

Le samedi à cinq heures, sauf exception, je rentrais à Vieusart, où habitaient mes parents. Sur la ligne de la basse Sambre, il y avait des trains toutes les heures. Je descendais à Tamines. Je trouvais toujours quelqu’un pour m’emmener jusqu’au village. J’aimais la campagne en ce temps-là, je ne pouvais jamais m’en passer très longtemps. Aujourd’hui, elle m’ennuie. C’est drôle comme on change.

En saison, j’allais à la pêche, pas dans la Sambre, dans les petites rivières, le plus souvent dans l’Ornale. Je pêchais au lancer si les eaux étaient claires, sinon, comme les gosses, au ver de terre. Je n’ai jamais été un artiste de la canne, dans le genre des pêcheurs à la mouche, dont la ligne dessine des arabesques en l’air avant de poser l’insecte délicatement sur la peau du cours d’eau. Ceux-là aiment vraiment pêcher. Moi, ce qui me plaisait, c’était surtout la berge. Un martin-pêcheur qui décolle d’une branche et rase les flots de ses ailes en arc-en-ciel m’a toujours donné plus de joie qu’une truite arrachée au courant, l’hameçon planté dans la gorge. Encore heureux qu’elle ne hurle pas.

En automne, je passais à la cueillette des champignons. Je m’y connais. Je servais de guide à des petits groupes de néophytes qui se donnent des frissons en contemplant une amanite phalloïde. À la pharmacie, il arrivait souvent que des amateurs m’apportent leur récolte pour examen, histoire d’éviter la fricassée fatale.

En 1994, mon père et ma mère étaient encore en vie. Mes deux sœurs, mariées, avaient quitté la maison. Le samedi soir et le dimanche, sauf rare visite de l’une ou de l’autre, je me retrouvais seul avec mes parents. Mes sœurs n’habitaient pas loin. Elles passaient à tout bout de champ, mais plutôt pendant la semaine. Le week-end, c’est moi qui étais délégué aux devoirs filiaux.

Mes parents ne l’auraient jamais avoué mais, dans le fond, ils auraient préféré que je reste à Charleroi. Ça les turlupinait que le cadet de la famille, déjà vingt-neuf ans, soit toujours célibataire. Ils se demandaient si j’étais bien normal. Naturellement, je ne pouvais pas les brancher sur les cinéphiles délurées que j’emmenais dans mon studio pour nous étendre sur certaines scènes.

Autour de la soupière, l’atmosphère était souvent lourde. La pêche, les champignons, je n’avais rien de mieux à faire pendant mes loisirs ? J’aurais pu, au moins, aller au bal de la jeunesse, le jour de la ducasse de Vieusart. J’avais beau expliquer que j’étais trop vieux : les fiancées potentielles étaient des gamines de quatorze ans, qui se fagotaient dans des robes comme des peaux de saucisson, façon Eva Herzigová. Malheureusement, on n’avait pas inventé le push-up pour le cerveau.

Mes parents ne s’étaient pas aperçus que le monde avait changé depuis les années cinquante. Mon père avait travaillé aux Forges de la Providence, ma mère, aux ACEC. Dans leur jeunesse, les ouvriers et les ouvrières se retrouvaient au sein d’associations. Il y avait la JGS, la Jeune Garde socialiste, la JC, la Jeunesse communiste, et puis la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne, à laquelle mes parents adhéraient. Le dimanche, ils s’endimanchaient. Verbe sorti de l’usage. Ils passaient leurs plus beaux atours à la place de l’uniforme des laborieux qu’ils portaient le reste de la semaine. Ils allaient danser dans les guinguettes au bord de la Sambre.

En 1994, tout cela était fini. La métallurgie était sur le flanc. Mes parents, la petite soixantaine, préretraités. Tout le monde s’habillait pareil, en tout temps. Plus de dimanche ni de semaine.

La seule personne que j’aimais rencontrer alors à Vieusart, c’était ma tante Adrienne, veuve d’André Jansens, le frère de mon père. En 1994, elle avait cinquante-cinq ans. Elle habitait seule, une belle demeure de style Art nouveau, ceinte d’un petit parc. Villa Circé, c’était son nom. Mon oncle l’avait acquise en 1972, lors de la succession d’un notaire de la rue du Beffroi, qui y venait en villégiature.

Armel Job.

Une femme que j’aimais.

Robert Laffont, 2018.

Ajouter aux favoris

Ajouter aux favoris