Temps et littérature

Culture et coiffure

Le drame, c’est que confectionner toujours des prototypes, cela prend beaucoup de temps, alors que produire des objets en série fait baisser les coûts. Les gains de productivité sont peu concevables en littérature, comme dans toutes les activités où l’input essentiel est le travail, tels l’enseignement et la culture en général. Il faut autant de temps au XXIe siècle pour apprendre à lire à un enfant que dans l’antiquité (la méthode globale a fait long feu), et cette lenteur s’avère dramatique dans un monde de plus en plus régi par l’impératif de l’innovation et de la croissance.

L’économiste américain William Baumol, décédé il y a quelques années, a étudié dans les années 1960 le phénomène qu’il nomme cost disease, ou fatalité des coûts croissants, dans certains secteurs de l’activité économique. Au départ, il s’était intéressé au coût de la culture à New York, à la demande de la municipalité, inquiète de l’augmentation incontrôlable de son budget. Baumol s’était contenté de faire remarquer que la production d’une symphonie de Beethoven dans une salle de concert moderne exigeait autant d’heures de répétition qu’à la date de sa création, à la fin du XVIIIe siècle. Il y a peu d’économies à réaliser dans le secteur de la culture ; son financement doit donc répondre à la croissance continue du coût de la vie.

Dans les secteurs d’activité où les gains de productivité sont minimes ou nuls, les salaires sont certes inférieurs à ceux des autres secteurs, mais les musiciens des orchestres de New York ne pourraient pas s’alimenter et s’habiller, ni reproduire leur force de travail, avec des salaires du XVIIIe siècle. Aussi leurs rémunérations s’alignent-elles peu à peu, avec retard, sur celles des secteurs d’activité qui connaissent des progrès techniques et qui réalisent des gains de productivité. Cette situation a pour conséquence que la culture coûte de plus en plus cher, qu’il s’agisse de l’opéra, du théâtre, mais aussi de l’édition, de la librairie.

De ce point de vue, j’aime bien comparer la culture à la coiffure, autre profession qui ignore les gains de productivité. La conséquence est la même : si c’est vite fait, c’est mal fait ! Pas moyen de gagner du temps en conservant la qualité. Le dernier progrès dans la coiffure pour hommes a été la substitution de la tondeuse électrique à la tondeuse à main, en même temps que la pointe Bic supplantait la plume Sergent-Major (mais nous n’y avions pas droit à l’école). Je sens encore la tondeuse à main de l’artiste, le mégot au bec et l’haleine alcoolisée, qui me pinçait les cheveux dans la nuque. La tondeuse électrique a été un progrès non seulement en termes de productivité, mais aussi de bien-être. Depuis, aucun progrès, mais se rendre chez le coiffeur coûte plus cher chaque année. Il y aura pourtant toujours des coiffeurs, parce qu’il y aura toujours des cheveux à couper (encore que les barbiers qui vous rasent comme au régiment se sont multipliés récemment dans les rues de Paris). L’analogie s’arrête ici. La culture trouvera-t-elle encore des clients si la maladie des coûts devient trop dissuasive ? Sans Pass Culture pour tous les âges, y aura-t-il encore des spectateurs pour se rendre au théâtre ou à l’opéra, des lecteurs pour lire des livres ? Allons, ne faisons pas notre Richard Millet.

Il faut donc autant d’heures de travail aujourd’hui pour écrire un bon roman qu’à l’époque de Flaubert, connu pour ses tâtonnements. Certains écrivains prétendent qu’un roman composé au traitement de texte n’appartient pas à la littérature, laquelle doit être rédigée à la main. Philippe Sollers soutenait ce point de vue, mais Yves Bonnefoy, retraité du Collège de France, a passé les vingt dernières années de sa vie devant le clavier de son ordinateur. Quand on lui envoyait un courriel, il répondait séance tenante. Au début, Pierre Nora disait qu’il sentait les manuscrits produits au traitement de texte, parce qu’ils étaient informes, boursouflés, dégoulinants. Multipliant les protubérances, ils manquaient de dispositio, la deuxième partie de la rhétorique qui donne sa structure à un argument. Je lui objectais qu’il y avait toujours eu des textes monstrueux et que parfois c’étaient les plus géniaux.

Méfions-nous de ces raisonnements que l’on a entendus à chaque étape du progrès technique, par exemple lors de la diffusion de l’une des plus grandes inventions de l’humanité : la plume de fer en 1830 en Angleterre, qui a permis la démocratisation de l’enseignement primaire en Europe. Sans plume de fer, pas de loi Guizot de 1833 ni de lois Jules Ferry plus tard. Or presque tous les écrivains du temps ont refusé la plume de fer, traitée d’outil de comptable, soupçonnée d’en finir avec le beau style. On se mettrait à écrire sans réfléchir si l’on ne devait plus s’interrompre pour tailler sa plume d’oie.

Ni Chateaubriand, ni Hugo, ni Flaubert, ni Baudelaire ne se sont convertis à la plume de fer. Seul Alexandre Dumas l’a adoptée pour mettre au travail ses « nègres littéraires » dans son atelier. Jules Janin se moquait en 1836 des jérémiades de ses confrères : « La plume de fer, c’est la honte. C’est le déshonneur, c’est le fléau des sociétés modernes. Enfin, je vous le dis, le monde ne mourra ni par la vapeur, ni par le gaz hydrogène ni par les ballons ni par les chartes constitutionnelles ni par les chemins de fer. Le monde mourra par la plume de fer. » Or le monde, ainsi que la littérature, ont survécu à la plume de fer, puis au stylo avec réservoir, puis à la machine à écrire mécanique, puis à la machine à écrire électrique. Je crois que nous survivrons au traitement de texte.

Mais ne pensez pas que la pointe Bic et le traitement de texte permettent d’écrire plus vite ni d’accroître le rendement des écrivains. Au contraire ! D’abord, ils doivent investir tous les deux ou trois ans dans un nouvel ordinateur, amortissement dont le SNE ne tient pas compte quand il suppute leurs rémunérations. Ensuite, avec le traitement de texte, je ne cesse de me relire, de fignoler, de changer un mot, de retourner une phrase, de déplacer un adverbe, de déporter un paragraphe. Atteindre le point d’équilibre, se convaincre de l’achèvement, trouver enfin le repos, cela exige d’autant plus d’étapes que les manipulations sont plus aisées. Si Proust avait connu le traitement de texte, il n’en aurait jamais fini.

Que dis-je ! Il n’en a jamais fini parce qu’il avait inventé le traitement de texte. Il suffit pour s’en convaincre d’un coup d’œil à ses cahiers, avec leurs additions dans les marges, leurs béquets sur les côtés, leurs paperoles repliées entre les feuillets. Le traitement de texte n’est pas né avec l’informatique, qui l’a simplement rendu accessible au plus grand nombre ; c’est un protocole de composition libéré de la rhétorique que beaucoup des plus grands écrivains avaient mis au point depuis des siècles, chacun à sa manière : les commentateurs juifs et chrétiens de la Bible, le Talmud comme la Somme théologique de Thomas d’Aquin, Montaigne, Cervantès, Proust, Joyce ou Céline.

Le seul gain de productivité concevable pour un écrivain serait de lire moins, de gagner du temps en s’épargnant des lectures. Car c’est la lecture qui retarde les écrivains, mais c’est aussi la lecture qui fait les écrivains. Il est possible et même probable que les écrivains lisent moins aujourd’hui que par le passé, comme nous tous, qui avons tant d’autres choses à faire. Mais qu’est-ce qu’un écrivain qui lit moins, qui lit peu ou qui ne lit plus ? Est-ce encore un écrivain ? Un écrivain est pour l’essentiel un lecteur ; un livre est fait de livres et de lectures (c’était ce que je soutenais dans ma première thèse, La Seconde Main, publiée en 1979, il y a près de cinquante ans, et je n’ai pas changé d’avis). Si un écrivain n’est plus un lecteur invétéré, un lecteur maniaque, un lecteur fou, je me demande à quoi rime la littérature.

En dernière instance, il n’y a pas de doute et j’y reviendrai tout au long de ces pages, le verrou réside dans la lecture. C’est là qu’il n’y a pas, qu’il n’y a jamais eu et qu’il n’y aura jamais de gains de productivité à espérer, ni hier ni demain, et c’est ce qui fait de la lecture l’activité la plus fragile aujourd’hui.

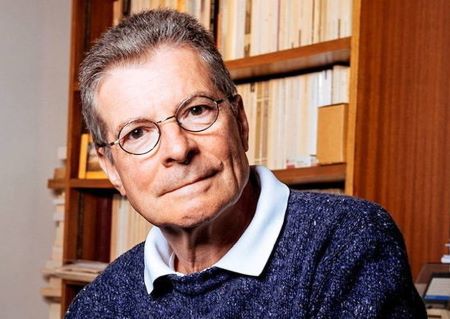

Antoine Compagnon.

La littérature, cela paye !

Humensis, 2024.

Ajouter aux favoris

Ajouter aux favoris