Le secret

Dans la maison de mon enfance vivait un intrus. À l’extérieur, tout le monde croyait que la famille Schmitt comptait quatre membres – deux parents, deux rejetons –, alors que cinq personnes habitaient notre domicile. L’intrus occupait le salon en permanence ; il y dormait, il y veillait, râleur, immobile, importun.

Accaparés par leurs tâches, les adultes l’ignoraient, sauf parfois ma mère qui, agacée, intervenait afin qu’il restât propre. Ma sœur seule entretenait une relation avec le fâcheux en le réveillant chaque jour vers midi, ce à quoi il réagissait bruyamment. Moi, je le haïssais ; ses grondements, son air lugubre, sa carrure austère, son aspect renfermé me rebutaient ; le soir, au fond de mon lit, je priais souvent pour son départ.

Depuis quand résidait-il parmi nous ? Je l’avais toujours vu là, incrusté. Brun, trapu, obèse, couvert de taches, l’ivoire des dents jauni, il passait du mutisme sournois au vacarme tapageur. Lorsque mon aînée lui consacrait du temps, je courais me réfugier dans ma chambre où je chantonnais, mains sur les oreilles, soucieux de me soustraire à leur dialogue.

Sitôt que j’entrais au salon, le contournant avec suspicion, je lui lançais un regard intimidateur pour qu’il demeurât à sa place et comprît que l’amitié ne nous unirait jamais ; lui feignait de ne pas me remarquer. Nous nous évitions avec un tel acharnement que notre défi empesait l’atmosphère. Le long des soirées, il écoutait nos conversations sans commenter, ce qui n’horripilait que moi, tant mes parents avaient l’habitude de sa présence obtuse.

L’intrus s’appelait Schiedmayer et c’était un piano droit. Notre famille se refilait ce parasite depuis trois générations.

Sous prétexte d’apprendre la musique, ma sœur le tourmentait quotidiennement. Ou l’inverse… Aucune mélodie ne sortait de ce buffet en noyer, mais des coups de marteau, des couacs, des grincements, des gammes édentées, des lambeaux d’air, des rythmes boiteux, des accords dissonants ; entre les Dernier soupir et autres Marche turque, je craignais en particulier une torture que ma sœur intitulait la Lettre à Élise, conçue par un bourreau baptisé Beethoven, qui me vrillait les oreilles comme la fraise du dentiste.

Un dimanche, tandis que nous fêtions mes neuf ans, tante Aimée, blonde, féminine, soyeuse, poudrée, fleurant l’iris et le muguet, désigna l’ogre endormi.

– Ton piano, Éric ?

– Surtout pas ! rétorquai-je.

– Qui en joue ? Florence ?

– Il paraît, grognai-je en grimaçant.

– Florence ! Viens nous interpréter un morceau.

– Je n’en sais aucun, gémit ma sœur dont, pour une fois, j’appréciai la lucidité.

Aimée se frotta le menton, lequel s’ornait d’une jolie fossette, et considéra l’indésirable.

– Voyons voir…

Je ris, l’expression « voyons voir » m’ayant toujours amusé, d’autant plus que ma mère l’employait sous la forme « voyons voir, disait l’aveugle ».

Indifférente à mon hilarité, Aimée souleva le couvercle de bois avec délicatesse comme si elle ouvrait la cage d’un fauve, parcourut les touches des yeux, les effleura de ses doigts fins qu’elle retira soudain quand un feulement traversa la pièce : le félin se cabrait, rétif, menaçant.

Alors, patiemment, tante Aimée réitéra ses précautions d’approche. De la main gauche, elle flatta le clavier. L’animal émit un son ouaté ; cas unique, il ne trépignait pas, il montrait presque de l’amabilité. Aimée égrena un arpège ; réceptif, le rustaud ronronna ; il cédait, elle l’apprivoisait.

Satisfaite, Aimée suspendit son geste, toisa le tigre qu’elle avait métamorphosé en chaton, s’assit sur le tabouret et, sûre d’elle autant que de la bête, commença à jouer.

Au milieu du salon ensoleillé, un nouveau monde avait surgi, un ailleurs lumineux flottant en nappes, paisible, secret, ondoyant, qui nous figeait et nous rendait attentifs. À quoi ? Je l’ignorais. Un événement extraordinaire venait de se dérouler, l’efflorescence d’un univers parallèle, l’épiphanie d’une manière d’exister différente, dense et éthérée, riche et volatile, frêle et forte, laquelle, tout en se donnant, conservait la profondeur d’un mystère.

Dans le silence chargé de notre éblouissement, tante Aimée contempla le clavier, lui sourit en guise de remerciement, puis releva son visage vers nous, ses paupières retenant mal ses larmes.

Ma sœur, déconfite, fixait d’un œil torve le Schiedmayer qui ne lui avait jamais fait l’honneur de sonner ainsi. Mes parents se regardaient, estomaqués que ce bahut sombre et ventripotent, côtoyé durant un siècle, dispensât de tels charmes. Quant à moi, je frictionnais mes avant-bras dont les poils s’étaient redressés et demandai à tante Aimée :

– Qu’est-ce que c’était ?

– Chopin, évidemment.

Le soir même, j’exigeai de prendre des cours, et une semaine plus tard, j’entamai l’apprentissage du piano.

Percevant combien sa complicité avec tante Aimée m’avait bouleversé, le Schiedmayer eut le triomphe indulgent : il oublia mon hostilité antérieure et se plia à mes gammes, arpèges, octaves, exercices de Czerny. Une fois que j’eus acquis ces laborieux rudiments, madame Vo Than Loc, ma professeure, m’initia à Couperin, Bach, Hummel, Mozart, Beethoven, Schumann, Debussy… Accommodant, le bahut se prêtait à mes sollicitations et exauçait mes envies de bonne grâce. Nous étions en passe de nous estimer.

Vers seize ans, je réclamai d’aborder Chopin. N’avais-je pas choisi le piano pour percer son énigme ? Ma professeure sélectionna une valse, un prélude, un nocturne, et je frémis à l’idée de subir l’initiation suprême.

Hélas, j’eus beau développer ma dextérité, dominer les pages ardues, mémoriser les morceaux, respecter les tempos, je ne retrouvai jamais le frisson de la première fois, cet ailleurs voluptueux tissé par la soie des sons, les caresses des accords, le cristallin de la mélodie. Si le piano obéissait à mes impulsions digitales, il ne répondait ni à mes rêves ni à mes souvenirs. Le miracle ne se produisait pas. L’instrument, suave, clair, fragile, émouvant, sous les doigts d’Aimée, retentissait viril et franc sous les miens. Était-ce lui ? moi ? ma professeure ? Quelque chose m’échappait. Chopin me fuyait.

Mes études littéraires requirent mon énergie, puis mes vingt ans m’obligèrent à quitter Lyon, ma famille, le Schiedmayer, pour gagner Paris et intégrer l’École normale supérieure dont j’avais réussi le concours. Là, évadé du couvent scolaire, enfin libre de sortir, de danser, de boire, de flirter, de faire l’amour, je me dispersai avec bonheur et m’épuisai à jouir autant qu’à travailler. Devenu plus maître de mon agenda, je cherchai un professeur qui m’aiderait à résoudre le cas Chopin. Il m’obsédait. Sa lumière me manquait, sa paix, sa tendresse. La trace qu’il m’avait laissée, un après-midi printanier à l’occasion de mes neuf ans, oscillait entre l’empreinte et la blessure. Quoique jeune, j’en éprouvais de la nostalgie ; je devais lui soutirer son secret.

À l’issue d’une enquête auprès de mes camarades parisiens, une personne semblait idoine, une certaine madame Pylinska, auréolée d’une excellente réputation, Polonaise émigrée à Paris, qui enseignait dans le XIIIe arrondissement.

– Allô ?

– Bonjour, je souhaiterais parler à madame Pylinska.

– Elle-même.

– Voici : je m’appelle Éric-Emmanuel Schmitt, j’ai vingt ans, j’étudie la philosophie rue d’Ulm et j’aimerais continuer mes cours de piano.

– Dans quel but ? Faire carrière ?

– Non, juste pour bien jouer.

– Combien de temps pouvez-vous y consacrer ?

– Une heure par jour. Une heure et demie.

– Vous ne jouerez jamais bien !

Le timbre bourdonna. Avait-elle raccroché ? N’osant croire à une telle incorrection, je composai de nouveau le numéro. Madame Pylinska escomptait mon rappel car, sitôt l’appareil saisi, sans s’assurer de mon identité, elle vociféra :

– Quelle prétention vertigineuse ! Devient-on danseuse étoile en s’exerçant une heure par jour ? ou médecin ? ou architecte ? Et vous, monsieur, avez-vous intégré votre prestigieuse école en étudiant une heure par jour ?

– Non…

– Vous insultez les pianistes en aspirant à pratiquer dans ces piètres conditions ! Vous nous outragez. Personnellement, je me sens dépréciée, giflée, mortifiée, parce que, figurez-vous, moi qui m’exerce six à dix heures par jour depuis quarante ans, je ne considère toujours pas que je joue bien.

– Pardonnez ma maladresse. Je ne veux pas jouer bien, madame, juste jouer mieux. Je ne renoncerai pas à Chopin.

Il y eut une accalmie, nourrie d’hésitations. Madame Pylinska marmonna d’un ton radouci :

– Chopin ?

L’ambiance se remplit d’une bienveillance palpable. Je m’infiltrai dans ce répit :

– J’ai appris le piano pour interpréter Chopin et je n’y arrive pas. Les autres compositeurs, je les écorche, peut-être, mais ils survivent, tandis que Chopin… Chopin… il me résiste.

– Évidemment !

Le mot lui avait échappé, elle le regrettait déjà. J’insistai :

– Le piano m’offre une paire de lunettes qui lit la musique. Je déchiffre. Cependant, Chopin m’attire et là… là, j’exécute les notes, je réalise les traits, je me plie au tempo, mais…

J’entendis le bruit de pages qu’elle tournait.

– Samedi à 11 heures chez moi. Cela vous irait-il ?

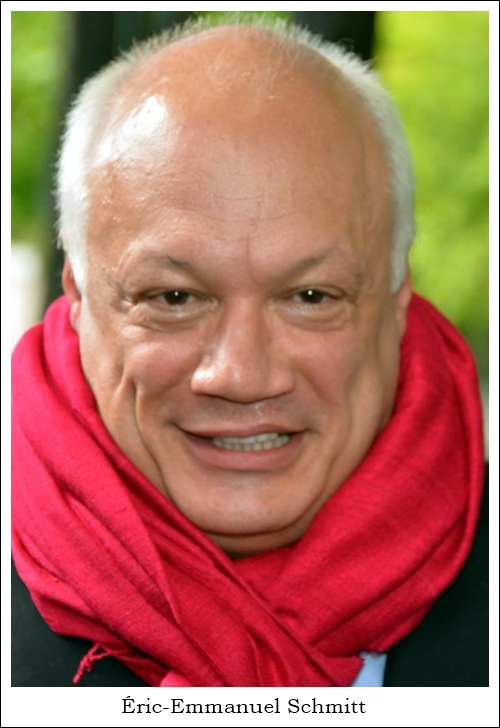

Éric-Emmanuel Schmitt.

Madame Pylinska et le secret de Chopin.

Albin Michel, 2018

Ajouter aux favoris

Ajouter aux favoris